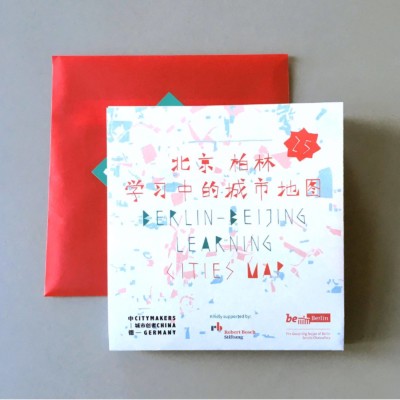

On the occasion of the 25th anniversary of city relations between Berlin and Beijing our CITYMAKERS-team developed a new framework for Sino-German twin cities to further learn and innovate for liveable city making.

Roman Kierst kam vor über zehn Jahren durch einen glücklichen Zufall zum ersten Mal als Austauschschüler nach Südchina. Später beschäftigte er sich als Student in Berlin, Chengdu, London und Hangzhou mehr mit dem Land. Besonders faszinierend fand er immer gesellschaftliche Veränderungen, seit Mitte 2018 wohnt und arbeitet er in China. Im Gespräch mit Silvan Hagenbrock reflektiert er zum Thema Stadt und Stadtmachen – und berichtet von seinen Erfahrungen in China.

Roman, wie würdest du das Jubiläum der Städtepartnerschaft Peking–Berlin 2019 feiern?

Mit einer gemeinsamen Erkundung! Ich würde mit Pekinger*innen Peking in Berlin und mit Berliner*innen Berlin in Peking suchen – und finden, zum Beispiel Wohnungsnot durch Gentrifizierung, Privatisierung und Kommerzialisierung des öffentlichen Raums, Orte des Widerstands und der Subkultur. Für Gemeinsamkeiten sensibilisiert, könnte man sich dann auf die Suche nach Unterschieden machen.

Was verbindest Du mit den beiden Städten? Die elektronische Musik?

Berlin und Peking sind für mich immer zwei Städte gewesen, in denen relativ viel Abweichung möglich ist. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass in beiden Städten der Anpassungsdruck größer wird, mal aus finanziellen, mal aus anderen Gründen. In Peking, oder in China generell, habe ich als Ausländer natürlich einen etwas anderen Einblick als in Berlin. Die elektronische Musik verbinde ich tatsächlich mit beiden Städten und mich überrascht nicht, dass das Verlangen danach, gerade nach Techno, in Berlin und auch Peking groß ist, vielleicht sogar immer größer wird. Wie der Berghain-Resident Kobosil im Titel seines letzten Albums sagt: We Grow…

Warum eigentlich?

Techno als Musik und als körperliche Erfahrung im Klub bedeutet in meinen Augen die Abwesenheit von eindeutigen Sinngehalten – es gibt zum Beispiel keine oder kaum verständliche Lyrics, der Klang der Instrumente, teilweise bis ins Unkenntliche manipuliert, ist oft schwer zu definieren, was für den einen dumpf und metallisch klingt, mag für den anderen vielleicht doch eher warm und hölzern sein. Durch diese Überschreitung und Auflösung von Trennlinien verpufft das Hier und Jetzt ins Nichts und macht Platz für zukünftige Möglichkeitsräume. Genau diese Kombination, also dieses Eskapistische auf der einen Seite und andererseits dieses Entwerfende, macht Techno in meinen Augen so aktuell und so notwendig in Städten wie Berlin und Peking.

Du hast vor kurzem die Leitung der Online-Redaktion im Pekinger Goethe-Institut übernommen. Kannst du an einigen Beispielen die Transformation der Städte/des ländlichen Raumes und urbane Innovationen in China skizzieren?

Durch Migration vom Land in die großen Städte verändert sich die demographische Struktur auf dem Land, die Bevölkerung ist vielerorts entweder ziemlich alt oder ziemlich jung, weil viele im arbeitsfähigen Alter auf der Suche nach Arbeit oder Abenteuer weg gehen. Dadurch sind China’s Städte, besonders Metropolen wie Peking, Shanghai und Guangzhou, ziemlich gewachsen in den letzten Jahren und man weiß offenbar immer noch nicht so richtig, wie man mit dem Zuzug umgehen soll. Um entstandene strukturelle Probleme zu lösen, muss sich jedenfalls noch einiges tun. Das Meldesystem, also das„Hukou-System”, wird in dem Zusammenhang immer erwähnt: Wer vom Land in die Stadt kommt, kann sich hier nicht einfach melden, und hat keinen Zugang zu den städtischen Sozialsystemen. Wenn man ein Kind bekommt, muss man eine Wohnung besitzen, damit das Kind gemeldet werden kann. Ohne Wohnung keine Anmeldung, ohne Anmeldung kein Schulbesuch, zumindest nicht so einfach. Wegen der explodierenden Preise steht ein Wohnungskauf für die meisten Zugezogenen aber völlig außer Frage. Und die nächste Generation wird ohne Zugang zu städtischen Schulen auch nie genug Geld für eine eigene Wohnung verdienen können.

Länger gewesen bin ich auf dem Land leider nie, mein Blick auf China hat deswegen sicherlich einen „urban bias” oder wie auch immer man das nennen mag. Das halte ich für ein grundsätzliches Problem bei der Arbeit und im Austausch mit China, weil wir hier, egal ob als Wissenschaftlerin, als Künstler, als Schüler oder als Studentin, uns vor allem in den großen Städten aufhalten und agieren, medial das urbane China vermitteln und vermittelt bekommen und dabei leicht das ländliche China aus den Augen verlieren.

Und wo befinden sich die Gemeinsamkeiten und Konfliktlinien in Deiner Arbeit mit China?

Gemeinsamkeiten sind wichtig, Kulturaustausch bedeutet für mich, die Austauschbarkeit gesellschaftlicher Phänomene zu zeigen und sich dafür zu sensibilisieren, den Blick dafür zu schärfen. Ausgehend von einem Bewusstsein für Gemeinsames kann man dann anfangen über Unterschiede zu reden. Für unsere Arbeit heißt das zum Beispiel konkret, dass wir immer versuchen Positionen aus beiden Ländern zugänglich zu machen, vor kurzem etwa zum Thema Wohnungsnot, die in Peking ebenso wie in München grassiert, und so gemeinsame Bezugspunkte für Begegnung und Austausch schaffen.

Insgesamt ist unsere Arbeit als ausländisches Kulturinstitut hier mit vielen Privilegien verbunden, aber natürlich gibt es auch Konfliktlinien, zu bestimmten Themen kann ich mich zum Beispiel nicht positionieren, auch wenn ich das manchmal vielleicht gerne machen würde.

Du hast einigen ausgewählten Künstler:innen aus Berlin Pekinger Stadtansichten zugeschickt. Diese sollten daraufhin mit einigen Zukünften an diesen vorgegebenen Orten künstlerisch reagieren. Was war der Ausgangspunkt dieser Idee? Kannst Du bitte etwas in das Projekt und die Ergebnisse reinzoomen?

Wir haben 30 Comic-Künstler*innen, 15 aus Deutschland und 15 aus China, Stadtansichten aus Berlin und Peking (z.B. Fotos von Gebäuden, Straßenszenen) geschickt mit der Frage: Wie sieht es hier in 30 Jahren aus? Bei der Umsetzung hatten die Künstler*innen völlige kreative Freiheit. Die Zeichnungen, teilweise Einzelbilder, teilweise kurze Comic-Strips, sind mal lustig, mal kritisch, mal apokalyptisch, alles mit dabei. Uns geht es bei dem Projekt weniger um die Zukunft (die sowieso nicht vorherzusagen ist), sondern wir wollen durch die Zukunft zurück ins Hier und Jetzt schauen, also sozusagen eine Bestandsaufnahme dessen, was uns im Moment beschäftigt. Philip Tinari vom UCCA hat vor ein paar Jahren mal ein ähnliches Projekt gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Er hat 50 Künstler*innen den Satz ‚The future is…‘ oder so ähnlich vervollständigen lassen. Da ist ein ganz interessantes Buch daraus entstanden.

Wie können Deiner Meinung nach Städte wie Berlin und Peking besser voneinander lernen? Ein Raum zur Diskussion über Umweltprobleme, die Presse, Überwachung und Digitalisierung ist offiziell nicht erwünscht, was man an der Absage des Gastspiels „Volksfeind” in Nanjing sehen kann. Liegt das Potential im Informellen?

Es gibt wie schon erwähnt natürlich bestimmte Konfliktlinien, die Austausch erschweren können. Ich würde aber nicht sagen, dass Raum zur Diskussion von Umweltproblemen nicht gegeben wird. Man hat hier längst erkannt, dass sauberes Wasser und saubere Luft für ein lebensfähiges China und eine lebensfähige Welt unabdingbar sind. Gerade in diesem Kontext ist der Blick für Verbindungen über Grenzen hinweg unglaublich wichtig. Der IPCC-Bericht diese Woche zeigt in aller Deutlichkeit, dass wir mit Hochgeschwindigkeit auf den Abgrund zurasen. Während Trump und Co. weiter coal diggen, hat man hier schon auf dem Schirm, dass sich was ändern muss, auch wenn Veränderung nicht der Weg des geringsten Widerstands ist. Vorhin hab ich zum Beispiel gelesen, dass 2013 schon von der Zentralregierung über 250 Städte erfasst wurden, deren Hauptwirtschaftszweig Kohle und andere Bodenschätze sind, um dort verstärkt wirtschaftliche Reformen voranzutreiben. Hoffentlich ist das nicht zu naiv von mir, aber ich deute das so, dass man eben genau weiß: Diese Wirtschaftszweige (besonders Kohle) fallen bald weg, weil auf andere, umweltfreundlichere Arten der Energieerzeugung umgestiegen werden muss.

Welche Orte, Straßen, Nachbarschaften etc. fallen dir ein, wenn du an ein lebenswertes Stadtmachen in Peking denkst?

Besonders tolles Stadtmachen zeigen die Macher*innen des neuen Pekinger House- und Techno-Klubs ZhaoDai, die mutig ihre Vorstellungen von einem Ort für Musik und Gemeinschaft verwirklichen. Auch die Macher*innen vom 706 Youth Space fallen mir ein, die im Nordwesten Pekings alternative kommunale Wohnkonzepte ausprobieren und so versuchen, Antworten auf die wachsenden Wohnungsnot hier zu finden.

Kontakt

roman.kierst@goethe.de

Online-Magazin des Goethe-Instituts Peking